2014年12月08日

隨遇而安的一種人生觀

投資講求理性分析、客觀歸納和獨到眼光,但投資達人兼《香港經濟日報》創辦人石鏡泉卻認為理性計劃之餘,亦應抱持「隨遇而安」的人生態度。

「天地之大,人生有很多不可預見、不能控制的事情;」石鏡泉表示:「面對不能改變的事實,倘若能夠一方面學懂接受,另一方面去調適自己的看法、行為 或態度,便能做到隨遇而安,享受安樂、愉快的人生。反之,若凡事強求,無論是16歲或是60歲都難以久『安』。」他以大家最關心的健康為例,「譬如不幸患 上癌症,有人會生氣地埋怨『為何偏偏選中我』,又或追究過去數十年不健康的生活模式,但這樣又有何用呢?何不接受現實,積極地了解病情和療法,才能正面地 處理當下問題──接受現實不等如消極,而是做好心理準備去尋找方案,重新上路。」

隨遇而安≠不規劃

很 多人認為隨遇而安就是不去計劃,石鏡泉有另一看法:「『計劃』是盡量掌握未來的變化,但您能完全控制十年後的事情嗎?不能!再深思熟慮的人也不可能洞悉一 切,意外就是意料之外,世上豈有『零意外』?所以在計劃之際,決不能忘記此真諦。」作為投資專家,石鏡泉目睹過無數事與願違的投資個案,遇上意外又應怎樣 平衡心理呢?「很簡單,深呼吸一下,然後接受一個事實:世事不是您想怎樣便怎樣的!一個人應付問題的能力取決於知識,平日多看書、多向別人學習,增值自 己,那麼即使遇上問題或意外,定能處之泰然。」

他以自己耕種的經驗為例:「去年一次跟恒基兆業地產集團主席李兆基博士見面,茶餘間得知他 們為基層社群創辦的『便利家園店』未能供應價廉物美的蔬菜,於是我便想到運用自己在粉嶺軍地的一片20萬呎農地試種。那片土地本來堆滿建築廢料,我把它平 整後,想到用菜販常用的大膠盤來盛泥,方便整理又省泥。恰巧附近地盤又送我黃花沙,但黃花沙沒有太多腐殖質養分,所以我再找來樹葉、木頭和動物排泄物做肥 料;而由於地廣用水多,為了節省用水,我決定栽種一些不太吸水的蔬菜。耕種問題接踵而來,都是事前無法估計的。我透過閱讀、問專家,把問題迎刃而解。今個 星期農場交了600斤菜給便利家園店,支持貧苦大眾;稍後再有100多斤捐給香港腎臟基金會作義賣,收益撥捐該會為患者購買洗腎機之用。」

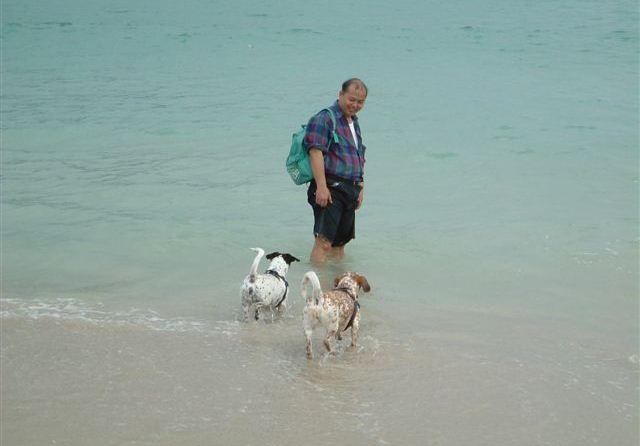

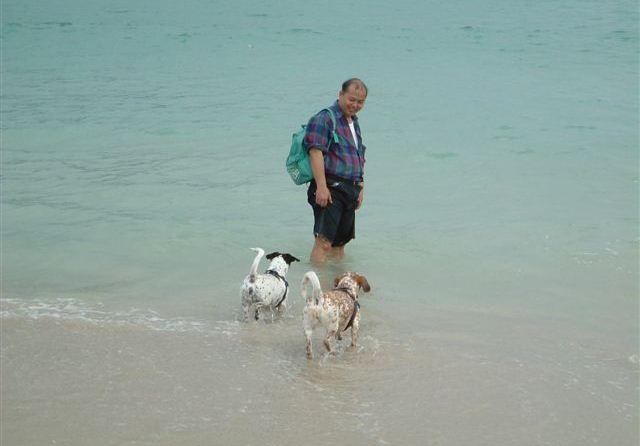

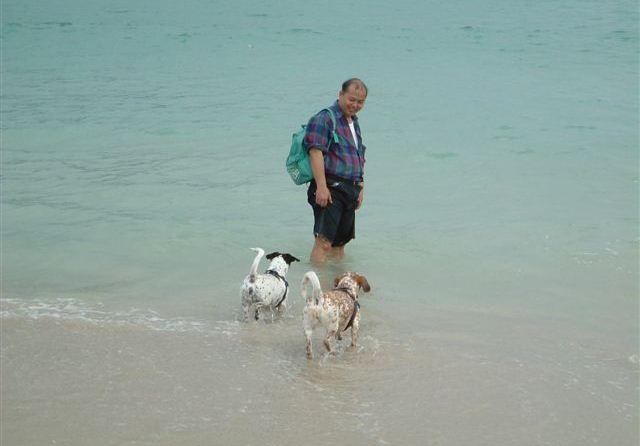

退休=及早投資

石 鏡泉直言沒有想過退休,全因他對事業和人生都採取隨遇而安的態度。「所謂退休,其實只不過是公司規定的離場時間罷了,但眼看60多歲的人仍擁有相當的工作 能力,甚至有餘力伸手助人。我的農場每星期都有50-100名由各個年齡層組成的義工團到場幫手,他們自費乘車、買水買工具,目的都是為了幫助弱勢社群。 助人沒有年齡限制,也沒有時限。當然,除了回餽社會之外,長者還可以善用餘睱去湊孫、看書等,這是個人的選擇。」

退休儲備對於長者可說是 必不可缺,投資時也能隨遇而安嗎?「如果您55歲才問我怎樣儲錢、投資,這是不切實際的,因為就算投放30萬作投資也不夠數年之用!退休儲備根本是要從投 身社會一刻就開始計劃,要是到了60歲發現退休金不足,那就按自己的體力去做兼職好了。現實終歸現實,不能逃避,這是《伊索寓言》中<蝴蝶和螞蟻>未雨綢 繆的道理。」那麼長者應學投資嗎?「如果是興之所致當然可以,但若出於賺錢,早應在有穩定收入、輸得起的年紀去學,因為投資的本質就是有賺有蝕。很多人往 往太容易為了錢而心動,作出錯誤的投資抉擇,結果是越在乎賺錢,越容易蝕本。」他又特別強調:「退休人士學的應該是理財知識,而不是盲目追隨銀行或金融機 構硬銷的理財產品,做任何事情都應該掌握一定的基本知識!我建議大家先到圖書館借閱有關理財投資的書籍,方便又省錢;看到一本心儀的才買歸己有,深深細 味。」

談到未來的生活,現時邀稿不斷的石鏡泉貫徹隨遇而安的理念:「生活不就是工作和起居。我的計劃是如常生活,每天早上6時起床、晚上11時睡覺,一直工作直到寫不動或思想混亂為止。平常心讓生活充滿喜樂,願大家共勉之!」

鳴謝:

《香港經濟日報》聯合創辦人、副社長兼研究部主管石鏡泉

精明決策